「気」は本当に存在するのか?

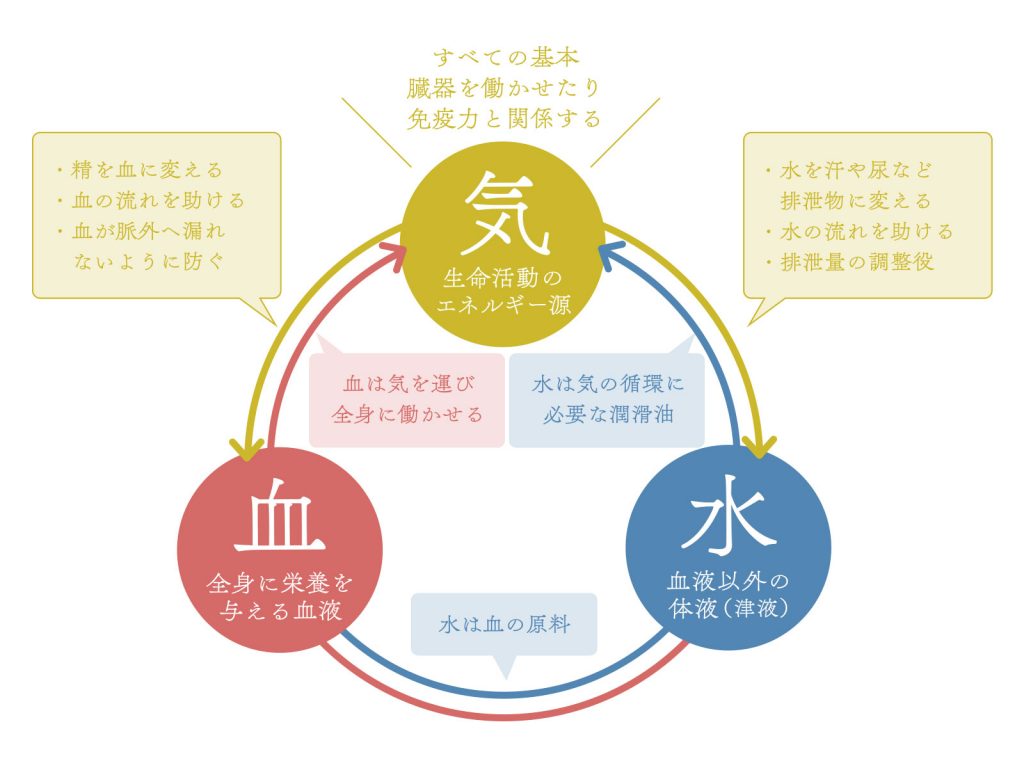

東洋医学では、人間の体は気・血・水によって構成されていると考えられています。

その中でも「気」は、生命を維持し、心身を動かす目に見えないエネルギー。

現代科学では測定が難しいため、目に見える形では存在を証明できませんが、東洋医学や気功、武道、ヨガ、瞑想などでは古くから活用されてきました。

この記事では、

- 気とは何か?

- 気は本当にあるのか?

- 気を高めて整える方法

をわかりやすく解説します。

目次

1. 気とは何か?東洋医学の視点

1-1. 気の定義

東洋医学でいう「気」とは、生命エネルギーのこと。

見えませんが、私たちの体を動かし、健康を維持するために欠かせない存在です。

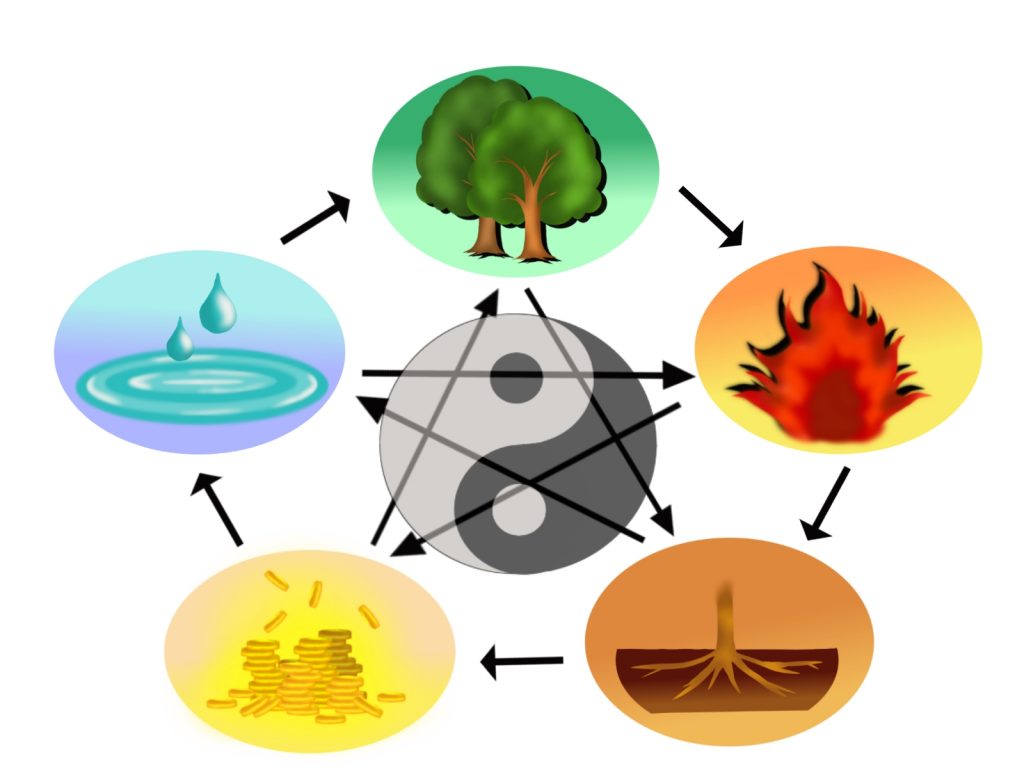

1-2. 気の種類

気にはいくつかの種類があり、それぞれ役割があります。

- 元気:生命の根源的なエネルギー

- 宗気:食べ物と呼吸(プラーナ)から作られる気

- 営気:血液とともに血管内を流れ、全身を栄養する

- 衛気:体表に存在し、外からの侵入(風邪・ウイルスなど)を防ぐ

1-3. 気の働き

主な働きは4つです。

- 推動作用:成長・代謝・血の巡りを推進

- 温煦作用:体を温める

- 防御作用:免疫機能のように体を守る

- 固摂作用:血や水分を体内に保つ

2. 気は本当にあるのか?

現代医学的には、気は「自律神経や代謝、免疫、体温調整などの総合的な働き」に近いと考えられます。

科学的に直接測定はできませんが、次のような現象は「気の流れ」の存在を示すものとして語られています。

- 気功での温かさやピリピリ感

- 武道や瞑想での集中状態

- 東洋医学の経絡に沿ったツボ刺激での体調変化

つまり、「気」は科学的な物理量というより体の働きやエネルギー状態を総合した概念といえます。

3. 気の乱れと不調のサイン

気が不足または滞ると、心身に不調が現れます。

3-1. 気虚(不足)のサイン

- 疲れやすい

- 風邪をひきやすい

- 冷え性

- 声に力がない

- 軟便や下痢が多い

3-2. 気滞(滞り)のサイン

- イライラしやすい

- 憂鬱感・不安感

- 眠れない

- 頭痛や偏頭痛

- ゲップやオナラが多い

4. 気を高めて整える方法

気を整える基本は、補う+巡らせることです。

4-1. 補う(気を高める)

- 栄養バランスの良い食事

- 十分な睡眠と休養

- 丹田呼吸法や深呼吸

- 大自然の中で過ごす(森林浴・海辺)

4-2. 巡らせる(流れを良くする)

- 軽い有酸素運動(ウォーキング・太極拳)

- ヨガやチベット体操

- セルフマッサージ(経絡やツボ刺激)

- 笑う・感情を開放する

5. 呼吸と「気」の深い関係

呼吸は「プラーナ(生命エネルギー)」を取り込む手段です。

特に丹田呼吸法は、気を蓄え、全身に巡らせるために有効です。

丹田呼吸法の基本

- 背筋を伸ばして座る

- 下腹部(丹田)を意識して息をゆっくり吸う

- 下腹部が膨らんだら、ゆっくり吐く

- 吸う・吐くを3〜5秒ずつ繰り返す

6. 習慣化のコツ

- 朝や就寝前に5分だけ丹田呼吸をする

- 軽いストレッチと組み合わせる

- 気が乱れていると感じたら深呼吸でリセット

まとめ|気を整えて軽やかな毎日へ

「気」は生命を支えるエネルギー。

不足すると疲労感や不安感が増し、滞るとイライラや不眠につながります。

日常生活で意識的に補い・巡らせ・整えることで、心と体は驚くほど軽くなります。

無理なく続けられる方法を選び、毎日少しずつ実践していきましょう。

📩 メルマガ・LINE登録

記事では書ききれない実践動画や音声ガイドを無料で配信中。

💌 メルマガ登録はこちら

▶︎ [無料で登録するリンク]

💚 LINE登録はこちら(1:1質問OK!)

関連記事